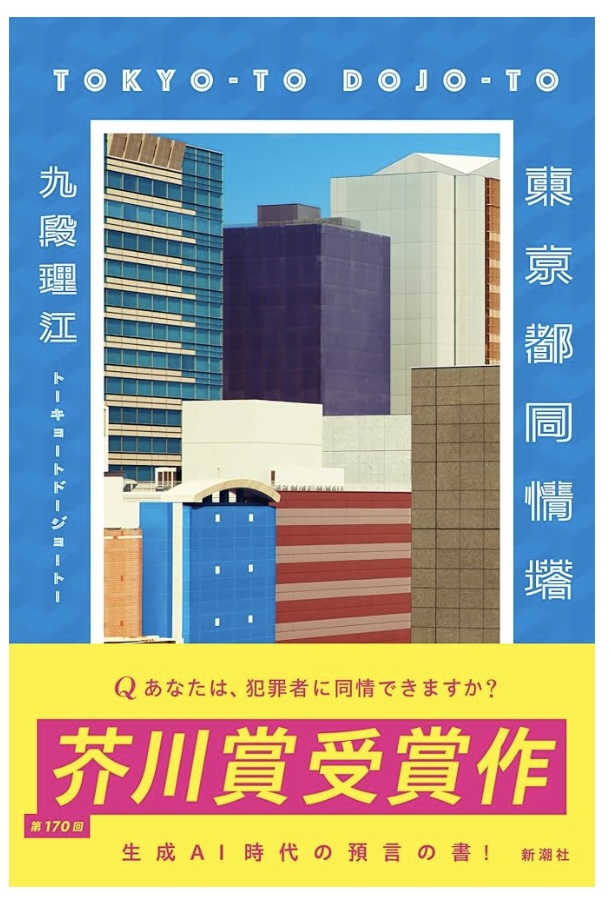

第170回芥川賞作品の「東京都同情塔」を読んだ。

ザハ・ハディト氏の国立競技場案が採用された世界線で、建築家のサラ・マキナはある塔を設計する。それは刑務所としての機能を持つ建築物で、シンパシータワートーキョーと名付けられた。そこに収監されたホモ・ミゼラブルと呼ばれる囚人達は何一つ不自由なく過ごすことができ、ホモ・ミゼラブルにとってシンパシータワートーキョーはユートピアとなった。その塔は社会にどんな影響を与えるのか。

本作は、分かりやすく丁寧に物語を伴走する作品ではない。

作者の着想、文章、創造された世界とそこに生きる人々、そして芥川賞受賞。その一連の流れの先で読者は本を手に取る。この本を読んで何を感じ、何を想うか。ifが生み出す虚構から現実を見つめる。それは未来への警告かもしれないし、既に起こっている未来なのかもしれない。

当たり前だが、読書感想文は本を読まなければできない。だが感想を書くために言葉を探し、当てはめる作業を通して、初めて自分が何を「読んだ」のかが分かる。

生成AIの言葉が浸透する世界では、頭の外側に出された言葉は、どれも読みやすく、分かりやすく、そして誰も傷つけない。私も「私の気持ち」を書いて生成AIに読み込ませることがある。誤字脱字はないか。文法に誤りはないか。時に過保護な修正案を提示される。それがかえって不快な感情を引き起こす。余計なお世話だ。

「私の気持ち」は修正しないと伝わらないのだろうか。言葉にできないから文章や物語にしたものは、どこまで理解できるのだろうか。表現を修正されたことで情報が伝わる確実性は高まる。だが、表出したかった何かの解像度は低まる。

言葉は思考に形を与える。永遠に腑に落ちないもどかしさを抱えながら、誰かを傷つけないか、自分が傷つかないか、おそるおそる探しながら口から発している。はなから言葉で分かり合えるはずがなかった。だが、それが多様性というものだろう。

AIがスラスラと提示する文章はあまりにも滑らかで、時に感心し、時に馬鹿げている。人間には読みやすさよりもリズムや間が大切な時がある。お前にバイブスは感じない。

そこに人格が宿ることは無いと理解していても、人間は未来永劫に動物だから本能は反応する。パブロフの犬じゃあるまいし。

人間は言葉によって意思疎通し、社会を形成してきた。建築物はその理性と知性の象徴なのかもしれない。

秩序とルールの中でそれらを武器にしてきたサラは、秩序とルールに暴力を振るわれた過去を持つ。

そんな彼女にとって、建築された作品の中に、法に触れた者が入り、管理されるということが屈辱なのか完成なのかは分からない。

ただ私は、例え法を犯したとしてもシンパシータワートーキョーには入りたくない。

私にとって言語の完全管理は死と同義だと思ったからだ。

クソ喰らえ。

思考しても、表出しなければ誰かに伝わることはない。

頭の中までは支配できないとしても、言語が無ければヒトは人になれない。

言語が、そして思考が、侵食された社会があるとしたら。

そして、それを象徴するような「ユートピア」がランドマークとなった世界が現実だとしたら。

薄れゆくアイデンティティを求めて、あなたは何を言う。

コメント